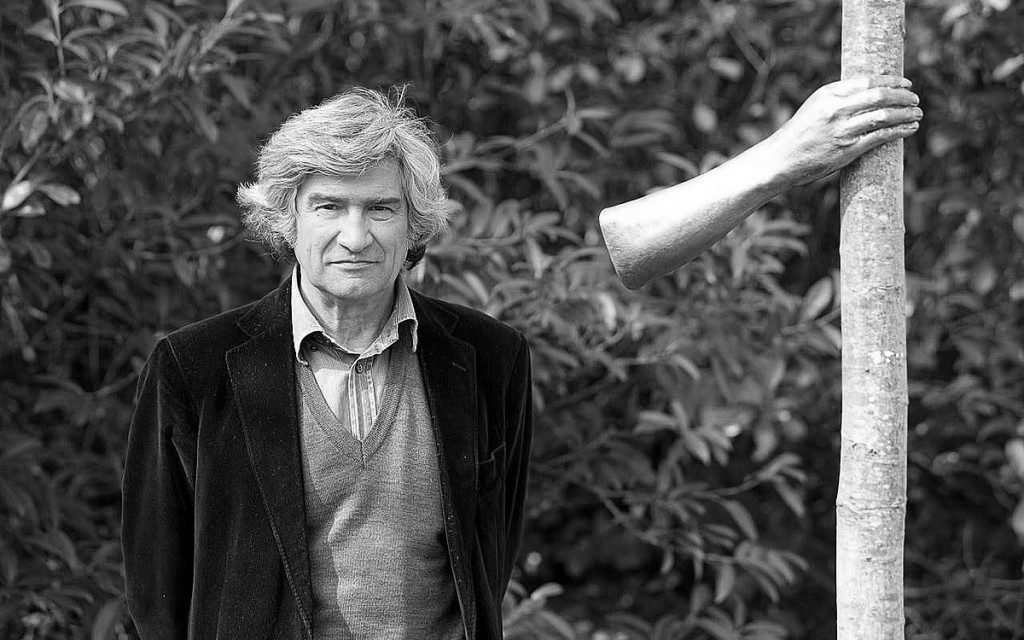

Par Giovanni Lista

Né le 3 avril 1947 à Garessio, province de Cuneo, dans le Piémont, Giuseppe Penone est un artiste italien représentant du courant artistique Arte Povera.

L’œuvre de Penone se caractérise par son interrogation sur l’homme et la nature, et par la beauté, de plus en plus affirmée, de ses formes et de ses matériaux. Sa sculpture, en prise avec des questions qui la débordent, comme celles du temps, de l’être, du devenir, évoque la dimension kantienne de l’infini et du sublime comme beauté en mouvement et tentative de cerner l’incernable. Mettant l’accent autant sur le processus créateur que sur l’œuvre, le sculpteur s’identifie au fleuve, au souffle, à ce qui est par essence mouvement et vie. Révélant le mouvement incessant au cœur du cycle naturel qui, avec le temps, altère les êtres et les choses. Penone semble faire sien le célèbre adage héraclitien*: panta rei, tout s’écoule, rien ne reste tel.

La nature, le paysage européen qui nous entoure est artifice, il est fait par l’homme, c’est un paysage culturel. L’action de l’homme a modifié la nature préexistante, en en créant une nouvelle, produit de son action, de son art. La valeur culturelle la plus immédiate d’une œuvre humaine tient souvent à ce qu’on la reconnaît. On a tendance à séparer l’action de l’homme de la nature comme si l’homme n’en faisait pas partie. J’ai voulu fossiliser l’un des gestes qui a produit la culture. 1977 (p.91).

Textes extraits de Respirer l’ombre, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris 2000.

Une œuvre d’art se fonde sur les sens et sur la logique qui en dérive. C’est un langage fondé sur ce que nous percevons et qui, d’après la science actuelle, est très différente de la réalité. La réalité atomique des choses, d’un objet, d’un tableau, d’une sculpture, d’une feuille de papier, est un espace où évoluent des systèmes d’atomes qui ont peu de choses en commun avec l’apparence de ce que nous touchons. La réalité est invisible et intangible. C’est une grande libération ; la certitude que ce que nous croyons voir, n’est pas la réalité des sens mais la réalité définie par la science grâce à un langage mathématique et scientifique qui est certes engendré par les sens mais tend à en nier l’exactitude et la capacité de compréhension et d’analyse. C’est un contresens fantastique. C’est le principe qui détermine la stupeur entre un paysage réel et le même paysage peint. 1983 (p.131).

Textes extraits de Respirer l’ombre, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris 2000.

LA NATURE EST LIÉE À L’HOMME

Penone Giuseppe, Espace de lumière, 2013

Penone Giuseppe – Espace de lumière – 2013

Penone Giuseppe, Espace de lumière, Esplanade du Château de Versailles, 2013

Penone Giuseppe – Arbres – 2003 – musée de Grenoble

Penone Giuseppe, Arbres, 2003, musée de Grenoble

Giuseppe Penone, Écrin, 2007 – Cuir, bronze, or, résine végétale

Penone Giuseppe – Écrin – 2007 – Cuir, bronze, or, résine végétale (détail)

Penone Giuseppe – Cèdre de Versailles – 2002-2003

Penone Giuseppe, Entre écorce et écorce, Bronze, Chêne, Esplanade du Château de Versailles

Penone Giuseppe, Entre écorce et écorce, au soleil couchant, Esplanade du Château de Versailles

Penone Giuseppe, Anatomie, Sigillo (Sceau) marbre blanc de Carrare, Esplanade du Château de Versailles

Penone Giuseppe, Anatomie, marbre blanc de Carrare

Penone Giuseppe, Arbre foudroyé, Tapis Vert du Petit Parc du Château de Versailles

Penone Giuseppe, Elevation, 2011, bronze et arbres

Penone Giuseppe – Matrice de Sèves – Beaux-Art de Paris

Penone Giuseppe – Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point – 1968 – Acier, arbre

Penone Giuseppe – Souffle 6 – 1978 – Terre cuite 158 x 75 x 79 cm Collection Centre Pompidou, Mnam, Paris

Penone Giuseppe, L’Arbre des voyelles, 1999

Penone Giuseppe, L’Arbre des voyelles, 1999

Penone Giuseppe, L’Arbre des voyelles, 1999

Penone – Propagation – 1994-96 – Crayon feutre sur papier et sur mur, métal, eau, dessin au crayon-feutre sur papier, plexiglass – Collection particulière.

Penone Giuseppe – Dépouille d’or sur épines d’acacia (bouche) – 2001-2002 – soie, épines, colle, or, trente toiles – ensemble de 3 x 12 m.

Penone Giuseppe, Peau de feuille, 2000

Giovanni Lista : J’aimerais commencer par vous demander ce que vous pensez de Medardo Rosso, un artiste de premier plan, selon moi, qui nourrit l’art moderne italien. Comme il est notoire, Medardo Rosso employait souvent la cire, que l’on retrouve aussi dans différentes œuvres de « l’Arte Povera » (l’Art pauvre). Par ailleurs, je pense que ses sculptures ont notamment fasciné Marisa Merz.

Giuseppe Penone : Medardo Rosso est le seul sculpteur italien de la fin du dix-neuvième siècle ; un artiste extraordinaire qui semble sculpter directement la lumière et l’espace. Cette idée, Rodin l’a reprise à son profit. Par ailleurs, les deux artistes sont au cœur d’une polémique toujours vivace aujourd’hui. Et pourtant, il m’arrive de penser – mais ce n’est qu’une hypothèse – que la cire ne représentait pour M. Rosso qu’un moyen d’arriver au bronze. Il est vrai que la cire présente des effets de transparence uniques et qu’elle réagit de façon spécifique mais il n’est pas impossible que son objectif était de travailler le bronze. Cette idée m’est venue en observant ses sculptures, la cire recouvre simplement une forme de plâtre. Il faudrait vérifier s’il s’agit de plâtre réfractaire ou non. Lors de la fusion en bronze, la cire doit être enveloppée de plâtre réfractaire. Ce plâtre, mélangé à de la poudre de brique (encore mieux, du sable et de la poudre de brique) afin de conserver parfaitement la chaleur, ne risque pas de se fêler ni de perdre son volume. À la fin de cette opération, on obtient un moule prêt à accueillir le bronze en fusion. Ensuite, on casse le plâtre afin de libérer la sculpture en bronze. Afin de dissiper tout doute à ce sujet, il serait opportun de savoir si ce plâtre qui soutient la cire dans les sculptures de M. Rosso est réfractaire ou non. En effet, s’il est réfractaire, cela signifie que la cire était destinée au coulage du bronze.

G.L. : Je ne pense pas que des doutes puissent subsister à ce sujet. En effet, en mai 1887, à l’occasion de l’Exposition nationale artistique de Venise, M. Rosso a présenté pour la première fois au public une de ses cires mais en exposant parallèlement une version en bronze et une version en cire de l’une de ses rieuses. Innovateur, il a mis au point une nouvelle technique : la cire modelée sur une base en plâtre. Giulio Carlo Argan a rédigé un très beau texte dans lequel il explique que le plâtre, dans les œuvres de Medardo Rosso, incarne le noyau qui représente la forme, tandis que la cire en est l’emballage spatial, en ce sens qu’elle traduit les vibrations de l’atmosphère. La couche de cire qui recouvre le plâtre matérialise ainsi l’interpénétration de l’espace ambiant et de l’objet. Sur le plan conceptuel, cela correspond en partie à votre travail sur le thème de la peau. Par ailleurs, le laboratoire technique de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Rome a effectué une analyse plus approfondie de tous les matériaux utilisés par M. Rosso dans ses sculptures et je ne pense pas que le plâtre réfractaire en fasse partie.

Giuseppe Penone : L’explication de Giulio Carlo Argan est tout simplement merveilleuse. Il est vrai que la cire correspond au modelage primaire. Et il s’agit d’un moulage direct sur lequel on peut encore apercevoir les empreintes de la main du sculpteur. Je pense que vous avez raison. En définitive, c’est le travail de quelqu’un qui s’emploie réellement à faire de la sculpture, qui touche du doigt la poésie à travers la sculpture, comparé à d’autres qui se limitent à sa simple forme rhétorique. Cela fait toute la différence et c’est en cela que réside tout l’intérêt de Medardo Rosso. Il convient aussi d’évoquer un autre sculpteur italien extraordinaire, Adolfo Wildt. Avant de se perdre dans les méandres du symbolisme, il a réalisé des œuvres importantes. Son talent transpire jusque dans ses plus petits dessins. Ils revêtent une dimension amusante, probablement en raison de leur thématique religieuse. Ce choix est peut-être dû au fait qu’ils étaient commandés par la bourgeoisie milanaise. Même à la fin de sa vie, il en a produit des œuvres exceptionnelles. Il s’était alors complètement libéré de cette espèce de symbolisme qui l’induisait à dépouiller l’image. Il a réalisé des œuvres à la fois très belles mais aussi naïves. Je possède un de ses magnifiques livres illustrés sur les journées de la création du monde (« giornate della creazione del mondo »). Même lorsqu’il s’agit de représenter Dieu, son œuvre reste remarquable.

G.L. : S’agissant du futurisme, peut-on dire que les artistes de l’Arte Povera ont fait montre d’un certain intérêt pour le futurisme ? Il me semble qu’en termes de culture autochtone, on peut parler d’une redécouverte du futurisme en cours à cette époque, et l’on sait à quel point le concept d’énergie était important pour les futuristes, même s’ils l’exploitaient dans le cadre d’une acception urbaine et vitaliste. S’agissant de la thématique de l’énergie, par exemple, pouvons-nous affirmer, comme cela a déjà été fait, que l’Arte Povera englobait une composante néofuturiste ?

Giuseppe Penone : L’intérêt pour le futurisme et sa qualité expressive extraordinaire est indubitable. Il est particulièrement triste de voir à quel point les espoirs, ainsi que toute la vitalité et la force d’imagination véhiculés par le futurisme se sont ensuite altérés pour devenir une simple expression de la petite bourgeoisie du XXe siècle italien. C’est affligeant. On peut faire une comparaison avec le problème que les artistes des années soixante ont rencontré avec ceux de la fin des années soixante-dix et quatre-vingt, c’est-à-dire les disciples de la trans-avant-garde. En effet, la Trans-avant-garde était un art qui avait déjà, pouvons-nous dire, un pied dans le XXe siècle italien. Selon moi, l’évolution entre le futurisme et le XXe siècle est comparable à celle observée entre l’Arte Povera et la trans-avant-garde. Le futurisme était pour nous le seul mouvement digne d’intérêt, même si nous étions conscients de ses liens étroits avec le fascisme. On peut dire que l’Arte Povera incluait une véritable composante néofuturiste. Si l’on évoque des artistes tels que Gilberto Zorio, par exemple, on constate que leur travail reste aujourd’hui encore proche d’une forme de futurisme, italien voire russe, un travail qui s’articule autour d’une idée de constructivisme, sous une forme élaborée qui prend pour point de départ l’occupation de l’espace. Reste l’intérêt pour l’énergie, mais les futuristes ont éprouvé beaucoup de difficultés à en élaborer une représentation. Il convient également d’ajouter que le futurisme se limite à la simple représentation de l’énergie, tandis que nous, nous avons travaillé sur la possibilité de créer des œuvres contenant en leur sein une énergie propre.

G.L. : Certes, mais lorsque Gilberto Zorio réalise une œuvre qui vise à matérialiser la force vectorielle de la haine, nous sommes en présence du thème de l’énergie psychique, traitée par Giacomo Balla dans son tableau « Pessimismo e Ottimismo » (pessimisme et optimisme). L’idée centrale du futurisme est que le monde est dynamisme et enchevêtrement de forces sans fin, et que le monde est énergie. Évidemment, l’énergie qui intéresse l’Arte Povera est une énergie naturelle, en aucun cas l’énergie mécanique ou électrique, appréciée par le futurisme. Mais le thème de l’énergie, l’énergie de la croissance végétale, joue également un rôle central dans vos œuvres. Dès lors, ne devrions-nous pas dire qu’il existe une espèce de continuité dans l’art italien moderne, du futurisme vers l’Arte Povera, à l’instar, selon vous, du Novecento à la Trans-avant-garde ?

Giuseppe Penone : On peut voir les choses de cette façon même s’il s’agit d’un rapport basé essentiellement sur un intérêt culturel. Rien de plus car il n’y a pas d’évolution continue ni de passage direct. En ce sens, de nombreux éléments peuvent indubitablement être mis en relation, mais je ne sais pas si ce rapport est le fruit d’une réelle volonté ou s’il s’est créé de façon inconsciente. En ce qui concerne l’énergie, il s’agissait bien sûr d’une idée futuriste, dans sa version moderne, en fonction de la ville et de la vitesse. Mais sa paternité peut être revendiquée par Leonardo da Vinci, qui travaillait tant sur l’énergie de la nature que sur celle des machines.

G.L. : Moi aussi je pense que les références à l’art de la Renaissance italienne ou plutôt à la position fondamentale de l’artiste de cette période, revêtent une dimension essentielle pour appréhender l’Arte Povera. Ce que je veux dire c’est qu’à partir de la suprématie de l’impressionnisme français, l’art italien s’est égaré. Les principes de base inchangés depuis la Renaissance ont évolué vers quelque chose d’autre et d’étranger à notre tradition. À partir de cet instant, l’Italie artistique n’est pas parvenue à retrouver sa tradition, l’art italien avait perdu tout point de référence. Avec l’Arte Povera, ce besoin continu de se référer à l’art français disparaît pour laisser place à une nouvelle conscience des sources endogènes, à une relecture de la culture autochtone, celle qui remonte à la Renaissance. Cet art n’a pu naître qu’en réaction à l’Art minimal américain, mais ce processus apparaît clairement dans les œuvres de Luciano Fabro ainsi que dans les vôtres. L’art est perçu comme un processus, une enquête et une exploration des forces de la nature, une approche expérimentale de la réalité. Par ailleurs, ce retour à la Renaissance se produit en Italie, exactement au même moment, dans d’autres secteurs comme la mode ou le design, voire au théâtre avec des metteurs en scène tels que Luca Ronconi. Je pense que ce phénomène de relecture de la Renaissance est à la base d’une nouvelle vitalité artistique en Italie, qui s’est alors réaffirmée sur le plan international.

Giuseppe Penone : On peut voir les choses de cette façon. Toutefois, il ne s’agit pas d’une caractéristique propre aux artistes italiens. On la retrouve aussi chez certains artistes allemands. En général, ce sont les artistes italiens de cette génération, qui avaient une formation plus ou moins académique, en général, qui ont entrevu plus nettement cette possibilité d’un retour à la Renaissance. La cause de ce phénomène réside simplement dans la perte des valeurs de la tradition la plus proche. Nous avons assisté à la déchéance des valeurs religieuses, par exemple, qui n’existent plus ou encore à celle des valeurs morales d’une certaine société, et tout cela a conduit à une remise à plat totale. Tout détruire pour reconstruire quelque chose. C’est exactement le même processus que celui utilisé au cours de la Renaissance jusqu’au moins Michel-Ange. Après lui, l’Église, ici encore, a recouvert le tout d’une couche de platonisme, mais auparavant, ce processus jouissait d’une pleine ouverture. Avec Leonardo da Vinci, notamment, nous avions en effet, une lecture de la réalité. À cette époque, pour connaître le monde, nous n’avions pas recours au filtre d’une conception moralisatrice ou religieuse des choses ; on les voyait telles quelles. Je crois que c’est sur ce point que nous devons constater ce rapport entre la Renaissance et nous : puisque nous ne disposons plus de codes culturels, essayons de comprendre les choses telles qu’elles sont. C’est ce qui s’est produit avec la Renaissance. Dès lors, si on peut dire a posteriori que l’Arte Povera a proposé une sorte de retour à l’esprit de la Renaissance, c’est parce que ses artistes se sont appuyés sur une approche expérimentale de la réalité.

G.L. : Grâce aux citations ludiques, ironiques de la Trans-avant-garde, l’art redevient un jeu d’images. Même le retour au figuratif, en tant que tel, constitue un moment culturel majeur. Pouvons-nous dire que l’art italien comporte une double âme ? À partir de la « peinture d’histoires », avec Giotto, de certaines mises en scène d’une qualité poétique ou narrative de l’image, le figuratif est l’autre grande tradition de l’art italien ; impossible de le nier. Alors, de Giotto a Ottone Rosai, on pourrait presque réécrire une autre histoire de l’art italien.

Giuseppe Penone : En effet, il existe une tradition de l’image, mais l’art de Giotto n’est pas simplement un problème d’image, c’est un problème d’idée ; il s’agit d’une conception de la réalité. Je pense que c’est cela le vrai objet de ses fresques. Si nous redéfinissions le portrait d’un autre artiste, nous retrouverions probablement certaines caractéristiques d’un autre artiste, et ce, même si ses motivations étaient tout à fait différentes. Je crois que la Trans-avant-garde est née d’une nécessité sociale. Pensons surtout au moralisme des années soixante-dix. Beaucoup de choses avaient changé. Nous, hormis la redécouverte du futurisme ou de Medardo Rosso, nous nous inspirions surtout de Lucio Fontana, Alberto Burri et Piero Manzoni.

G.L. : Selon vous, en termes d’histoire, il faudrait désormais exclure tout recours au figuratif à partir de l’évolution de l’art au XXe siècle ?

Giuseppe Penone : Au début, il y eut la Tour Eiffel, puis ce fut la diffusion des machines. L’histoire nous montre que l’importance de la structure mécanique n’a cessé de croître. Aujourd’hui, en revanche, si l’on s’appuie sur la pensée commune, la tendance générale consiste à dissimuler toujours davantage la technologie. Elle est de moins en moins visible : les téléphones sont toujours plus petits et ils n’ont plus de fil ; à l’instar de l’ordinateur qui est devenu portable. L’idéal est de pouvoir concevoir et transmettre uniquement le fruit de ses pensées. Par conséquent, le nombre des choses visibles ne fait que diminuer. Et l’art, en général, emprunte cette voie, il prend en considération uniquement une image presque invisible dans la nature. C’est probablement le signe le plus marquant de l’évolution en cours.

G.L. : Vous avez évoqué Lucio Fontana, Alberto Burri et Piero Manzoni, comme étant des artistes qui ont influé sensiblement sur la naissance de l’Arte Povera.

Giuseppe Penone : En effet, ces trois artistes sont les plus proches de l’Arte Povera. Dans la tradition moderne italienne, Lucio Fontana était l’unique artiste reconnu en dehors de l’Italie ; sa réputation s’étend bien au-delà des milieux artistiques et culturels de son pays. Mais il convient de citer d’autres artistes influents. Si l’on pense à Giulio Paolini, par exemple, on se rend compte de l’importance de Giorgio De Chirico dans son œuvre ; parmi les artistes étrangers, on ne peut faire abstraction d’Yves Klein.

G.L. : Que pensez-vous d’Yves Klein et de son approche de l’énergie des matériaux ? Était-il très connu en Italie, à l’époque ?

Giuseppe Penone : L’école de Nice était alors bien connue et il existait un lien entre ce courant français et celui de Turin. Yves Klein était réputé en sa qualité d’artiste, mais la conception et les idées qu’inspirait sont œuvre étaient également très connues. En tant qu’artiste, Yves Klein traite souvent une chose en contrepoint d’une autre. Il ne montre jamais le processus de l’énergie. Il utilise toutefois la couleur bleue pour illustrer l’énergie. Il continue de créer des toiles et d’autres œuvres qui peuvent être admirés mais s’emploie aussi à entreprendre des « gestes » et « actions ». Le fait de mettre une toile sur le toit de sa voiture lors d’un trajet entre Paris et Nice dépasse le tableau en tant que tel. Yves Klein reste surtout l’artiste qui a découvert des espaces d’expression jusqu’alors inconnus, qui n’avaient encore jamais été mis en lumière.

G.L. : Comment fonctionne exactement l’Arte Povera ? Quel est l’enjeu du travail de l’artiste de l’Arte Povera ? Entend-il que les spectateurs participent à un événement, veut-il que les spectateurs se confrontent à une situation ou que les spectateurs mémorisent quelque chose ? À quoi correspond son travail de mise en forme, dans quel but ?

Giuseppe Penone : Un mélange de tout ça. Dans tous les cas, l’œuvre n’est pas une représentation, elle s’inscrit dans la réalité. Cette conception a également permis aux artistes de l’Arte Povera de continuer à travailler longtemps en s’appuyant sur de nombreuses hypothèses parmi les plus intéressantes. En outre, une œuvre est toujours une confrontation avec la réalité : Si la réalité évolue, l’œuvre lui emboîte le pas ; l’artiste s’engage alors à analyser sous un nouveau jour la réalité à travers les modifications qui s’opèrent. Une autre analyse est possible. Avant de réaliser une œuvre, il convient d’analyser le contexte dans lequel elle s‘inscrit. Mais il faut aussi et surtout analyser en quoi consiste l’objet et ce qu’il deviendra. Le futur de l’action se trouve dans le contexte dans lequel elle est perçue à ce moment précis.

G.L. : Il s’agit alors d’un parcours d’intensification de la réalité à travers la révélation des forces en présence ?

Giuseppe Penone : Je serai beaucoup plus prosaïque, en ce sens que lorsqu’on réalise un travail, il y a une réalité dont on ne peut faire fi, celle du marché. La question qu’il convient de se poser est : qu’attend-on d’un artiste et quelles sont les conventions qui régissent son travail, ses possibilités d’expression ? Toutefois, si l’artiste fait exactement ce qu’on attend de lui, le travail est alors dépourvu de toute âme. Sur la base de cette analyse, il faut retrouver le caractère nécessaire de l’œuvre : réaliser une œuvre qui échappe à cette attente et à ces conventions. L’œuvre d’art fait toujours l’objet d’une définition aprioriste et c’est, dans ce contexte, que l’artiste produit ensuite quelque chose. Mais le moment véritablement intéressant d’une œuvre d’art est celui de la découverte, de la poésie, de l’inspiration, appelons-le comme bon nous semble : c’est cela l’intérêt d’une œuvre. La répétition ne revêt aucune valeur sauf si elle se fait obsession, car elle devient alors une nécessité pour l’individu : il peut s’agir d’une folie mais pas seulement. Par contre, si la répétition tend uniquement à satisfaire la demande du marché, si elle n’est plus qu’un produit, je pense que l’œuvre perd alors tout intérêt ; elle est alors morte. Elle pourra être diffusée auprès du plus grand nombre, contenter de nombreuses personnes (des visiteurs, des collectionneurs, etc.) mais toute nécessité aura disparu. Certes, la répétition d’une œuvre assure à l’artiste une diffusion rapide de son travail et lui permet de jouir facilement d’une renommée. Mais prisonnier d’un mécanisme et « prédéfini », il devient alors difficile pour lui d’explorer d’autres voies. S’il entend réaliser une œuvre susceptible de revêtir un quelconque intérêt, l’artiste doit, chaque fois, retrouver sa motivation d’origine. Michelangelo Pistoletto est allé jusqu’au bout de ce raisonnement ; il change son travail de façon incroyable à chaque fois, au point que parfois il est difficile de suivre la nécessité de son œuvre.

G.L. : Dès lors, l’idée d’énergie concerne aussi l’acte de création ?

Giuseppe Penone : Bien sûr. Et Pour ce faire, il est impératif d’analyser la réalité, le devenir du marché de l’art car l’œuvre évolue. La création d’une œuvre repose sur une motivation. Si elle est destinée à un musée, par exemple, la motivation doit être prise en compte de façon différente. Donc, si on veut maintenir une force au cœur de l’œuvre et une énergie dans le travail, il faut analyser chaque fois la situation ou du moins essayer. Ce pragmatisme dans le rapport à la réalité a ainsi permis aux artistes de cette génération de faire fi de la problématique du style, grâce auquel on pourrait les identifier, par exemple. En effet, peu d‘artistes sont parvenus à créer un style. Hormis quelques exceptions, comme Giulio Paolini ou Marisa Merz, chez qui le style émerge clairement, les artistes font plutôt montre de leur esprit.

G.L. : Donc, si j’ai bien compris, l’artiste de l’Arte Povera qui souhaite réaliser une œuvre doit être conscient du moment présent, de son contexte, de son intensité, de son caractère immédiat ?

Giuseppe Penone : Oui, c’est cela. En 1972, Germano Celant a indiqué que l’Arte Povera n’avait plus d’avenir en tant que force de proposition mais il reconnaissait aux artistes de ce courant leur propension au nomadisme. L’idée du nomadisme implique pour l’artiste de se rendre à un endroit et de créer son œuvre en partant de la réalité. Ce nomadisme s’est également imposé comme une nécessité, à l’instar de l’analyse de la réalité, car nous participions à des expositions auxquelles nous étions invités, mais toujours à titre gracieux ; nos frais de voyage n’étaient même pas remboursés. Nous n’avions jamais d’œuvre avec nous car nous n’avions pas assez d’argent pour payer leur transport et, par ailleurs, on nous réservait toujours les pires espaces, les moins intéressants. Le pari était de réussir toutefois à travailler et à produire quelque chose de réellement nécessaire dans l’espace donné : en ce sens que lorsque le spectateur arrivait et observait l’œuvre, il devait avoir la sensation qu’elle n’était pas faite pour un grand espace et que sa réalisation n’était possible que dans un espace confiné. L’impression de nécessité de l’œuvre devait transpirer, en faisant fi de tout problème de pouvoir, de force et de marché. Cette situation a perduré jusqu’à la fin des années soixante-dix.

G.L. : Aujourd’hui, nous les critiques et les historiens de l’art, éprouvons de nombreuses difficultés lorsqu’on entend définir de façon globale l’Arte Povera. Cependant, il devait exister, au moment des premières expositions du groupe, une idée de départ, une poétique de l’art ou du moins ce que nous pourrions appeler l’Arte Povera en tant que concept opérationnel.

Giuseppe Penone : Personnellement, jusqu’en 1968, j’ai vécu ce phénomène un peu de l’extérieur. Ce n’était pas un mouvement organisé mais plutôt une convergence d’affinités. Il était varié mais il y avait une manière identique de voir la réalité, de relier les choses entre elles. La plupart des artistes n’avaient pas de formation académique. Le groupe s’est constitué de manière plutôt spontanée ; il est né de ce sentiment d’opter impérativement pour une approche différente, capable de définir une autre identité culturelle, italienne mais aussi européenne, face à un contexte alors dominé par l’art américain. C’est le Pop Art qui a précipité les choses, en offrant un espace de liberté plus grand et en donnant ses lettres de noblesse à la recherche ; ce parcours s’identifiait avant tout à une aventure personnelle, à partir d’une façon de voir la réalité. Gian Enzo Sperone est l’artiste qui a fourni le travail le plus important à cet égard. Grâce à sa galerie de Turin, il a établi des rapports excellents avec Ileana Sonnabend, l’ex-épouse de Leo Castelli. Ileana venait juste d’ouvrir une galerie à Paris afin de présenter l’art américain mais elle ne cherchait pas à adopter un comportement hautain, simplement à établir une relation d’échange. Ainsi, elle faisait la promotion d’artistes américains, tout en exposant parallèlement des artistes européens. Grâce à elle, Gian Enzo Sperone a fait connaître le minimalisme et le Pop Art à Turin. C’est lui qui a réuni les premiers artistes de l’Arte Povera qui ressentaient principalement la nécessité de réaliser une œuvre qui n’était plus une simple représentation mais qui s’inscrivait dans la vie, qui s’apparentait à une création objective, une sorte de tautologie de la réalité même. Enzo Sperone a fourni un travail de qualité en soutenant les artistes et en créant une situation de production intense. Germano Celant est arrivé ensuite et a tenté d’élaborer une théorie à partir de cette évolution, en évoquant, par ailleurs, des artistes non seulement italiens mais aussi américains et européens.

G.L. : Vous parlez d’une réponse en termes d’identité culturelle. J’aimerais que vous développiez davantage cette réflexion. De quel type d’identité s’agit-il ? Peut-on parler vraiment d’une identité italienne ?

Giuseppe Penone : La réponse en termes d’identité culturelle est née de la diversité de la situation. Les artistes américains voulaient construire un système culturel dont ils étaient dépourvus, tandis que notre problème était plutôt d’oublier l’Histoire, de supprimer les systèmes culturels, fruits d’une très longue tradition. Quant aux artistes minimalistes, ils étaient attentifs à l’histoire culturelle européenne. Lorsque, par exemple, Carl André s’attache dans son œuvre au rapport horizontal/vertical, il développe une réflexion à partir de la tradition archaïque du mégalithe. Cette approche est difficile à imaginer en Europe. Il en va de même pour le Land Art car seuls les artistes américains peuvent se rendre dans un désert, faire un trou et montrer qu’il s’agit d’un trou fait de la main de l’homme. En Europe, par contre, la nature est déjà une réalité anthropomorphe, tellement marquée, qu’une telle action ne produirait aucun résultat intéressant. En effet, lorsque j’observe les montagnes en Italie (là où j’habite on trouve des montagnes aménagées en terrasses jusqu’à près de 2 000 mètres), je peux affirmer que la main de l’homme a déjà modelé le paysage au fil des siècles. Aucune œuvre relevant du Land Art ne peut être créée dans le cadre de cette réalité qui appartient déjà à la culture et à l’histoire.

G.L. : Peut-on néanmoins dire que l’Arte Povera, version Penone, est un art écologique, non pas dans le sens d’une utopie retrouvée mais plutôt de la mise en exergue d’une relation fondamentale, je dirais même d’une vérité ancestrale, qui lie l’homme à la nature ?

Giuseppe Penone : Cela dépend de ce qu’on entend par le terme « écologie ». En général, il s’agit d’un enjeu qui obsède les habitants des métropoles. S’il s’agissait vraiment d’une problématique vécue, les gens ne resteraient pas à Paris, ils vivraient tous dans des villages. On rêve du monde de la nature mais la vraie nature est très différente de cette idée. Je crois que l’écologie telle qu’on la rêve, qu’on la propose, comporte aussi des valeurs mais il s’agit malgré tout d’un discours très rhétorique. J’ajoute que si on considère que l’homme est nature, le problème écologique ne se pose pas. L’écologie naît du problème de la domination d’une forme de vie, comme celle de l’être humain, sur les autres. Ce n’est pas un problème de la nature. La nature ne se préoccupe pas du tout du fait qu’il y ait cent milliards d’hommes ou cent milliards de fourmis.

G.L. : Selon moi, votre œuvre repropose avec une grande intensité poétique ce moment originaire que chacun de nous porte en son sein, où nous avons enfoncé nos pieds dans la terre, touché un arbre de nos mains … soit le début de la construction d’un imaginaire. Vous n’avez jamais été tenté de faire une exposition dans un cadre rural ou de travailler en collaboration avec une communauté agricole ?

Giuseppe Penone : Mon œuvre présente une force propre car dès lors qu’il s’agit de culture ou de civilisation, le monde de la ville n’est jamais loin. Si mon travail était proposé aux paysans, il serait beaucoup plus intéressant mais j’aurais sûrement moins de force, mon impact serait moins important, que dans un cadre urbain. Il convient d’ajouter que le paysan possède probablement déjà, lorsqu’il est sensible, une connaissance de ces processus. Moi je donne une forme, je dis qu’elle existe. J’ai ma propre façon de penser tandis que d’autres pensent différemment même si, au fond, nous éprouvons la même sensation. Il y a également d’autres choses qui ne me plaisent pas : par exemple, l’idée d’utiliser les gens qui travaillent, alors que l’art n’est pas leur problème. C’est moi qui en tire tout l’avantage tandis qu’eux, ils n’éprouvent qu’une simple satisfaction d’avoir participé. En Italie, ce type d’initiative naît d’une véritable stratégie, il s’agit d’une conception politique.

G.L. : Pour s’approcher de votre œuvre, il convient de commencer par le début : vous avez passé votre adolescence dans un environnement agricole, c’est bien cela ?

Giuseppe Penone : Oui, dans un village de montagne. La famille de mon père avait des origines paysannes. Mon père était commerçant ; il achetait des produits agricoles et les revendait. J’étais donc en contact direct avec tous les producteurs, tous les paysans qui proposaient leur récolte. Le père de ma mère était sculpteur, tout comme le frère de mon grand-père. Ils travaillaient le bois. Cela a été important pour moi. Le cousin de mon grand-père était également peintre et il travaillait à Milan. Moi j’ai étudié la comptabilité avant d’entrer à l’Académie des beaux-arts à Turin, où j’ai vécu quatre ans. Je flânais dans les galeries, j’allais voir les expositions. J’ai passé une année à observer un peu l’école et puis j’ai commencé à réaliser des œuvres. Gilberto Zorio fréquentait aussi l’Académie ; son travail était très intéressant au début. Quant à moi, c’est en 1968 que j’ai conçu ma première œuvre.

G.L. : Les fagots de Mario Merz, notamment, semblent se référer au monde paysan. Vous êtes originaire de la région au sud de Turin, dans la province de Cuneo, en direction de Savona. Vous connaissiez le travail de Claudio Costa sur la civilisation paysanne de cette région ? La première exposition personnelle organisée à la Galerie La Bertesca, à Gênes, s’est tenue, je crois, entre 1968 et 1969, en tout cas peu après la première exposition de l’Arte Povera. Son « art anthropologique » accueillait le monde paysan sur la base de la culture de la mémoire, tandis que votre approche s’apparente davantage à une prise directe du monde de la nature qui semble exclure toute notion de travail.

Giuseppe Penone : Je ne connais pas bien le travail de Claudio Costa. Je ne crois pas que son travail était conceptuel ; il n’analysait pas une énergie mais se limitait à présenter des choses qui existaient déjà. Lorsque vous proposez des œuvres de ce type, votre travail se fait fétichisme. Les reliques du travail paysan ont-elles un rapport avec l’art ? Si l’on ne parvient pas, au travers de cette présentation, à en faire quelque chose d’autre, il ne reste qu’un amas d’éléments, comme ce qu’on trouve dans un musée ethnographique. Mon travail est différent en ce sens que mon objectif n’était pas de présenter un monde en train de mourir. Au début, comme j’étais comptable, je n’avais pas connaissance de ce qui se passait dans le monde de l’art. À l’Académie des Beaux-arts de Turin, il y avait des jeunes qui sculptaient à la manière d’Alberto Giacometti, peignaient comme Picasso, etc. Mon raisonnement était plus simple : Si on imite A. Giacometti, on ne crée pas une sculpture à soi, mais une sculpture d’A. Giacometti, on diffuse les idées d’A. Giacometti. Si un artiste reproduit la peinture de Picasso, il diffuse les idées de Picasso mais son travail ne lui appartient pas. Si je me concentre sur mon propre travail, je dois produire une œuvre qui porte mon empreinte, pas celle d’un autre : tel était mon raisonnement. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, seulement ce que je ne voulais pas faire, ce qui est déjà beaucoup. Puis j’ai pensé à la seule chose que je savais faire, la seule chose honnête puisque je n’étais doté d’aucune connaissance académique ou culturelle : travailler sur la nature. Je suis né dans un hameau et je peux donc dire que dans un hameau, une pierre revêt une valeur autre que celle qu’on lui accorde dans une grande ville. Je ne pouvais évaluer que ce que je connaissais vraiment : la nature, la connaissance des arbres, des ruisseaux, des pierres. Et j’ai donc commencé à travailler sur cette base. Je pensais qu’il fallait voir les choses de façon un peu différente. En fait, au lieu d’imaginer l’arbre comme une forme statique, il fallait l’imaginer en mouvement. Certes, lorsqu’on s’appuie sur une certaine convention du temps, cela suffit pour modifier son imaginaire. Il faut se souvenir qu’à l’époque on pensait à l’art italien en termes de design uniquement. Dans les musées européens, les artistes italiens étaient perçus comme des designers. Ce n’était pas le seul problème mais il fallait en tenir compte, tout comme le fait qu’il n’était pas impératif de créer un objet. Comme l’arbre que j’avais réalisé en 1969. Les critiques ont fusé : c’était un objet. L’horreur de l’œuvre en tant qu’objet atteignait de tels niveaux.

G.L. : À partir de quel moment avez-vous vu des œuvres minimalistes ? Vous pouvez me citer une œuvre qui vous a marquée à l’époque ?

Giuseppe Penone : Je ne peux pas citer d’œuvre car chaque fois qu’une d’elles revêtait un intérêt pour moi, il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. J’allais voir, par exemple, les œuvres de Dan Flavin : il s’agissait de peintures, même si elles étaient réalisées avec d’autres substances que l’huile ou l’acrylique. Restait donc un problème d’ordre pictural. J’allais voir les pièces en feutre de Robert Morris : son travail portait bien sur la sculpture et l’énergie en rapport à la masse et au poids qui façonnaient l’œuvre. Ce travail aussi était intéressant mais il restait très formel, très rigide. En définitive, les œuvres étaient réalisées exclusivement aux fins de la lecture qui en était faite. Le terme « créer » impliquait de faire un travail faisant fi de l’objet pour exploiter uniquement les formes. À la différence de l’Arte Povera, les œuvres du Minimal Art ne posent aucun problème de réalisation. Ce sont des pièces faites pour l’industrie ; elles peuvent être réalisées par quiconque. À mon sens, le problème des artistes minimalistes ne se posait pas d’un point de vue esthétique, mais portait plutôt sur les volumes. Alors que nous, notre problème se posait en termes de sculpture, d’art.

G.L. : On dit souvent, surtout en France, que les artistes de l’Arte Povera, restent « italiens », car chez vous, c’est-à-dire dans vos œuvres, on retrouve toujours une approche essentiellement esthétique de la forme.

Giuseppe Penone : Je crois qu’il s’agit d’une approche de la réalité et de l’art qui provient de la culture catholique, une conception de la réalité qui ne rejette pas l’image. Puisque toutes les recherches de l’art moderne et contemporain sont dominées, au niveau de l’expression, par une conception protestante et judaïque de l’art qui aboutit à une certaine méfiance à l’égard de l’image, on nie toute possibilité d’élaborer et de construire une œuvre en termes d’image. Or, si l’on doit s’exécuter honnêtement, nous devons rester nous-mêmes. Un artiste né et formé en Italie, où l’art s’est nourri pendant des siècles de la culture catholique, ne peut pas faire de l’art abstrait. Si l’on examine les œuvres de Lucio Fontana, par exemple, on se rend compte qu’il ne fait pas d’art abstrait. Il a modulé la matière de ses gestes, mais ce n’est pas de l’art abstrait.

G.L. : C’est vrai, chez L. Fontana, on retrouve une dimension du geste et pourtant, ses œuvres ne sont jamais décomposées, fortuites ou désordonnées. Elles arborent toujours une beauté formelle exceptionnelle.

Giuseppe Penone : En Italie, la nécessité d’éviter de faire des choses « belles » n’existe pas, alors qu’ailleurs souvent, en Allemagne, par exemple, les artistes ont peur de produire une œuvre « belle ». Ce type d’approche n’appartient pas uniquement aux artistes italiens, mais en général, aux peuples qui ont un enracinement catholique car pour eux, la beauté ne s’apparente pas à un péché ; ce n’est pas quelque chose de négatif. Nous n’avons pas peur de l’image en ce sens, on l’utilise sans crainte. Et cette propension n’est même pas le fruit d’une volonté, elle est simplement naturelle. Lorsqu’on crée une œuvre, on cherche un mécanisme inhérent à une logique de la forme ; l’œuvre devient naturellement belle. Lorsqu’on s’exécute avec une certaine économie du geste, on réussit toujours à faire quelque chose de beau. Une œuvre n’est pas belle lorsqu’elle se fait trop compliquée, élaborée. La beauté appartient à ce qui est linéaire et logique.

G.L. : Un autre aspect nous ramène à vos propos concernant le catholicisme en tant que culture, je dirais presque en tant que culture esthétique : la solution est toujours sensible, ce n’est jamais quelque chose d’abstrait ou de purement conceptuel. Le travail d’un artiste italien consiste toujours dans la recherche d’une dimension sensible de la matière, de la forme. Une œuvre relevant de l’Arte Povera se déploie dans les matériaux et produit une sorte d’écriture du sensible.

Giuseppe Penone : C’est exact, nous ne refusons pas la sensibilité, la sensualité. Joseph Kosuth, de ce point de vue, est beaucoup plus formel, beaucoup plus épuré, car il n’y a, du moins en apparence, aucune recherche esthétique. Mais alors dans ce cas, pourquoi noircir la page d’un dictionnaire en laissant apparaître la définition d’un terme en blanc, si ce n’est pas une question d’esthétique ? Pourquoi l’installation doit être aussi propre et pourquoi utiliser le terme « siège » ? C’est justement ce « siège » … Mais de quel « siège » s’agit-il ? Il s’agit bien d’esthétique mais toute sensualité est bannie. On retrouve un peu l’esthétique des mots qui caractérise la culture judaïque. J’essaie de dire que l’écriture comporte aussi une dimension esthétique. Concernant Joseph Kosuth, il convient de rappeler une chose qu’on ne dit jamais : au début, c’était l’assistant de Jasper Johns. Or, on retrouve déjà, dans le travail de Jasper Johns, l’utilisation du néon, la définition des mots et même la couleur, selon des modalités qui seront reprises différemment mais dans une certaine continuité, par J. Kosuth. S’agissant de notre tradition artistique, nous n’avons pas d’idée de production linguistique telle qu’on la retrouve en général chez les Anglo-Saxons. Nous avons une conception de l’art qui n’existe dans aucune autre culture. Il n’empêche que la majeure partie des commerçants ou des collectionneurs, qui, bien que dotés de cette formation culturelle, achètent ensuite des œuvres africaines, catholiques ou autres.

G.L. : Revenons à vos premières œuvres, réalisées vers 1968, avec l’échantillonnage des dimensions du corps et de la main sur l’arbre. J’aimerais savoir si, pour vous, l’homme est la mesure du monde, selon la représentation de l’Homme de Vitruve de Leonardo de Vinci. Quel est le rapport entre l’homme et la nature ?

Giuseppe Penone : Je ne connais pas les références culturelles, je préfère les ignorer. Comme pour moi, l’objectif est de définir son identité, je peux la définir grâce aux mains qui touchent les choses, à travers le rapport à notre corps et la dimension de notre corps. La vue, la projection de l’œil, est le sens qui, outre le toucher, permet la dilatation d’un individu dans l’espace. C’est la raison pour laquelle j’ai réalisé ce travail, en 1977, en utilisant des lentilles de contact miroirs. Cela impliquait de fixer une limite, construire une définition du corps, de son volume, grâce au reflet des images que j’aurais dû voir. C’est un travail de sculpteur, car lorsque je renvoie les images, j’obtiens la définition du volume. Le rapport avec l’Homme de Vitruve est probablement lié au fait qu’on peut dire que l’homme est la mesure des choses. Si l’on se dit : « je peux faire quelque chose en fonction de ce que je suis », on tisse un lien réel avec les choses, nous voilà à la même échelle que les objets. Mais c’est la seule possibilité de redéfinir la réalité sans passer par ces constructions culturelles qui relèvent du dogme.

G.L. : Dans plusieurs de vos œuvres, vous imposez aussi une sorte de relation spéculaire entre l’homme et la nature. Par exemple, dans l’une des œuvres que vous avez réalisée réalisées un peu plus tard, avec des pommes de terre qui revêtent une forme humaine.

Giuseppe Penone : C’est un travail différent. La nature n’est pas séparée de l’homme puisque l’homme est lui-même nature. Si l’on pense que l’homme est nature, toute hiérarchie disparaît. Ce n’est qu’en partant d’une conception religieuse que nous sommes enclins à dire qu’après Dieu, il y a l’homme. Le reste vient après. Mais l’homme revêt la même valeur qu’un morceau de bois ou de papier. Pourquoi devrait-il en être autrement ? D’ailleurs, il ne peut en être qu’ainsi, puisque l’être humain n’est pas plus éternel qu’autre chose. Si l’on accepte cette position paritaire eu égard aux choses, le rapport change, à l’instar du spectre des possibilités. S’agissant des pommes de terre, j’ai réalisé ce travail en plaçant des moules sous terre, exactement là où les pommes de terre poussent, de manière à ce qu’elles épousent la forme du creux du moule. J’avais pour idée de réaliser une œuvre sans la toucher, sans la voir. Les pommes de terre étaient à mes pieds, à une profondeur de 7 cm. C’est une distance énorme, inimaginable. On peut comprendre l’espace que l’on voit ou écoute, mais pas l’espace sous terre. Je voulais aussi que cette œuvre soit une action presque mythique, qu’elle touche des mécanismes imaginatifs très simples, comme le sont ceux des mythes. En outre, les racines suscitent toujours un intérêt de type anthropomorphique, qui a trait à l’idée de la terre génératrice d’images ou de vie, la terre dans son état de maternité, ce qui renvoie aussi à l’idée de la mort, de la peur. En tant qu’homme, nous sommes attirés par des images, mais uniquement certaines, celles qui présentent une forme anthropomorphe, car nous sommes en mesure de les reconnaître. Nous nous intéressons aussi aux formes géométriques et sommes attirés également par les formes spéculaires, car il est amusant de voir des objets parfaitement symétriques. Ce sont des conditions essentielles pour créer un langage des formes. La pomme de terre n’a aucun intérêt en tant que tel, mais dès lors qu’elle revêt une forme reconnaissable, par exemple un nez ou une bouche, elle devient un élément qui relève de la culture ; elle devient langage. Au départ ce n’est rien ; c’est comme une pierre dans un torrent. Si je prends une pierre dans une rivière, je peux la modifier et l’exposer, elle pourra devenir parfaite, extraordinaire mais elle n’aura aucune valeur : Il s’agira toujours d’un caillou. Mais si je place deux pierres identiques l’une à côté de l’autre, elles se font langage, elles commencent à revêtir un sens. Il s’agit d’une image intérieure qui se projette à cet instant à l’extérieur.

G.L. : Vous me faites penser à Roger Caillois qui a écrit un texte important sur l’ordre symétrique dans les aspects de la nature, en évoquant les nuages, les pierres et, il me semble, même les pommes de terre. Vous travaillez beaucoup sur les analogies anthropomorphes entre le cerveau, les racines et les feuilles tombées sur la pelouse. Je pense qu’à la base de ce travail, il existe une idée de cyclicité, dans le sens de croissance ainsi qu’une comparaison ou analogie entre le monde minéral, végétal et humain.

Giuseppe Penone : En effet, l’idée de cyclicité provient surtout de la séquence semis/récolte. Mais aussi du fait que l’agriculture, en tant que production, est, en général, à l’origine de notre culture. Elle est aussi à l’origine de la culture industrielle : si on observe la façon dont est construite une usine, on s’aperçoit qu’elle est très similaire aux traces de la charrue dans la terre. L’architecture est toujours la même, on retrouve les chaînes de montage et un cycle de production qui évoque le tracé des lignes d’écriture sur une feuille de papier. En effet, l’homme est très limité dans sa capacité d’imagination des choses. La grande invention qu’est l’agriculture n’a pas encore disparu de notre culture actuelle. Je crois que nous avons un peu oublié la chasse et la pêche, mais l’agriculture, en tant que production, formation et organisation de la pensée, est toujours bien présente. Peut-être qu’avec l’avènement de l’ordinateur, la situation changera.

G.L. : À partir de là, vous vous êtes concentré sur la relation qui lie la matière et la forme. La peau, l’écorce, tout ce qui enveloppe, renferme ou met en exergue la forme appartient à une même dialectique, entre limite et croissance.

Giuseppe Penone : Je réalise beaucoup d’œuvres sur l’idée des « images involontaires » comme celles qui naissent du toucher. Nous faisons tous les jours des gestes innombrables. Chaque jour, nous laissons des milliers d’empreintes : l’image de ces empreintes peut être facilement identifiée, ce sont des « images involontaires ». Il en va de même pour la respiration. Il s’agit aussi d’une idée d’image involontaire : J’ai réalisé des travaux sur la respiration, qui constitue du volume dans du volume. On peut visualiser l’air qu’on respire dans l’air de l’espace. Il s’agit bien d’un problème de sculpture : c’est comme l’inclusion de la lave dans la croûte terrestre. Si on la libère de tout ce qui est superflu, il nous reste la forme. Il en va de même pour la respiration, à l’exception du fait qu’on ne la voit pas ; et pourtant, elle existe. J’ai travaillé pas mal en ce sens. Par exemple, pour revenir à votre question sur le mythe : la sculpture involontaire, la respiration, est empreinte d’une forte connotation culturelle. Prenons, notamment le souffle vital. Je ne rejette pas cet aspect car il s’intègre dans mon travail mais même les mythes frappent l’imagination, ils font l’objet d’études depuis des milliers d’années. Ce n’est pas quelque chose de gratuit. Et souvent les mythes possèdent une vérité plus forte que la réalité, car celle-ci est synthétique. Je crois que cela fonctionne exactement de la même manière pour une œuvre d’art. Si on prend le mythe d’Apollon et de Daphnée, on peut penser à l’œuvre du Bernin mais il existe d’autres approches de ce mythe, dont l’un est pour moi très surprenant : le fait que le laurier, à l’instar du romarin, réagit au toucher des animaux ; il libère son parfum uniquement si on le touche, autrement il n’a pas d’odeur. La jeune fille qui abandonne sa forme humaine pour se transformer en végétal, incarne une conception, une observation de la nature bien plus subtile que celle que nous fournit la science, mais elle nous la transmet uniquement par le biais d’une forme narrative. Toutefois, on retrouve à la base du mythe, cette vérité de la nature qui peut être redécouverte simplement en observant la plante. On peut partir de la culture pour retrouver la nature, et vice-versa. De ce point de vue, je ne crois pas que le travail que j’ai pu faire avec le mythe puisse être qualifié d’artificiel. Si je pense à une idée de représentation et que je m’attacheà réaliser une sculpture automatique, involontaire, j’effleure le mythe.

G.L. : J’essaie de comprendre ce qui vous a marqué dans votre enfance, à la campagne, dans votre rapport avec cet espace ouvert qu’est la nature. Vous n’avez jamais dormi dehors, à la belle étoile ? Vous vous demandez pourquoi votre imaginaire est complètement terrestre et tactile et que vous ne vous intéressez jamais au ciel ?

Giuseppe Penone : Oui, peut-être parce qu’on ne peut pas le toucher. Lorsque je fais un travail sur le regard, je me concentre sur les paupières, parce que le regard, en sculpture, est secondaire. La sculpture repose sur le toucher, rien d’autre. Le fait de toucher définit l’espace ; c’est ainsi que l’enfant appréhende pour la première fois la notion d’espace. Pour comprendre ce qu’est une distance ou le volume d’un objet, l’enfant doit le parcourir de la main. L’œil reconnaît ensuite les distances mais uniquement après que l’enfant a connu l’expérience tactile. Le toucher est plus fiable que le regard ; le regard peut être source d’illusions, de perceptions non réelles. Le toucher, lui, est palpable. Le regard est quelque chose qui se construit par la suite. Il est conceptuel, il se base sur les conventions de la réalité. Lorsqu’on examine une surface, on ne sait pas si elle est poreuse ou non ; pour le savoir, il faut la toucher. L’œil ne peut pas donner ce type d’information.

G.L. : J’aimerais parler d’une autre de vos œuvres, l’arbre creusé et vidé, ramené à une de ses formes antérieures. S’agit-il d’une découverte ou savait-on déjà qu’il était possible de remonter le temps et de retrouver la forme végétale d’un arbre à un moment donné de sa croissance ?

Giuseppe Penone : J’avais déjà réalisé une œuvre par le passé sur la croissance de l’arbre, celle où j’appuyais une main sur l’arbre et, peu à peu, chaque année, l’arbre intégrait cette main tout en poursuivant sa croissance, dans un mouvement circulaire, à travers la succession des couches d’écorce. L’idée était de montrer que l’arbre poursuivait sa croissance à l’exception du point de contact avec la main. J’ai pensé que peut-être un jour on pourrait couper l’arbre pour retrouver ce point de contact correspondant au moment où j’avais posé la main. Puis j’ai compris qu’il était possible de retrouver la forme de l’arbre à un certain stade de sa croissance et que ce simple fait avait déjà valeur de sculpture. Retrouver la forme que l’arbre avait à un moment donné de son évolution revêtait une dimension magique. Alors j’ai essayé, je l’ai fait et j’ai vu que cela fonctionnait. Je ne sais pas s’il s’agit d’une vraie découverte. Ce phénomène était déjà probablement connu ; ce n’avait pas grand intérêt. Moi j’ai réfléchi à ce projet comme une œuvre d’art.

G.L. : On pourrait rapprocher cette idée de la célèbre phrase de Michel-Ange sur le bloc de marbre qui englobe déjà la forme : l’artiste ne doit rien faire d’autre que la creuser pour la libérer. Peut-on dire que l’homme contrôle la forme ? En ce sens que vous détruisez deux mille ans de culture. Vous vous replacez dans la situation de l’homme primitif inséré dans la nature et vous libèrez quelque chose. L’intervention humaine, la présence humaine se fait au travers de l’identification de la forme ou la reconnaissance de la forme. Dans votre cas, c’est le contrôle d’une forme qui existe déjà quelque part.

Giuseppe Penone : Oui, c’est exactement ce que dit Michel-Ange. Mais il convient d’ajouter que Michel Duchamp avait lui adopté la même position que Michel-Ange. Pour Michel-Ange, la sculpture était dans le bloc de marbre, pour M. Duchamp dans les magazines du BHV, où il acheta le fameux urinoir. Je pense que cette idée était déjà présente dans les sculptures préhistoriques ; depuis l’origine, la pierre a une certaine forme dans laquelle on entrevoit un animal ou autre chose. Le sculpteur se limitait à mettre en exergue par de petites marques une forme préexistante, déjà bien présente. Malheureusement, cela ne fonctionne pas dans tous les cas et parfois le travail doit être fait de « a » à « z ». Souvent toute la forme doit être construite.

G.L. : Je ne pense pas que vous la construisez vraiment. Vous vous employez à installer la forme qui existe déjà dans la nature. Je suis convaincu que même dans vos œuvres les plus élaborées, vous tendez vers une sorte d’épiphanie.

Giuseppe Penone : Vous avez raison, j’essaie de porter mon œuvre vers une épiphanie. Pour cela, comme pour mon travail sur la « respiration », j’ai commencé à réfléchir sur le fait que le verre soufflé avait une certaine forme, que le vase a une certaine forme, que l’urne funéraire a eu pendant tout un temps la forme d’un vase. J’ai fait ce lien. Dans certaines cultures, on enterrait les hommes dans un vase avant de faire une grande fête. L’idéal serait de faire cela chaque fois, de déterminer une forme sur la base d’une tradition culturelle mais parfois pour arriver à la forme exacte, il faut élaborer et analyser nombre d’éléments avant d’en faire la synthèse, et ce, même si l’idée de départ est très simple.

G.L. : Comment avez-vous travaillé et réfléchi pour réaliser votre œuvre sur la structure du temps (Struttura del tempo) ? Il semble que son élaboration soit différente, qu’elle repose plutôt sur la répétition d’une série.

Giuseppe Penone : La « structure du temps » se présente presque comme un diagramme. En fait, lors de sa réalisation, j’avais en tête un serpent lors de la mue : chaque fois qu’il grandit, il abandonne sa peau. Si l’on prend toutes les peaux de serpent et qu’on les place l’une dans l’autre, on obtient la forme du serpent. On peut aussi les présenter de façon séparée et retrouver ainsi l’histoire de la forme et de la croissance du serpent. J’ai alors pris une branche d’arbre et j’ai fait une torsade avec la terre, plus ou moins de la même dimension et je l’ai placée sur la branche. Ensuite, j’ai réalisé des torsades de plus petite taille, je les ai superposées comme pour atteindre l’intérieur de chaque année de croissance de la branche, et j’ai rendu visible ce phénomène en superposant les différentes torsades : J’ai suivi la forme de la branche chaque année de croissance. Le titre « La struttura del tempo » s’explique donc par le fait que j’ai créé une structure correspondant à l’âge de la branche. J’ai voulu suggérer la forme du temps de cette branche. Et non la forme du temps en général.

G.L. : Toujours ce rapport au temps, en fait. C’est peut-être un temps dynamique que vous tentez de trouver, un temps en mouvement, le temps des origines ? Ou alors êtes-vous attiré par le côté fossile et métamorphique des éléments par rapport à ces concentrés de temps que vous réalisez ? Ce temps s’apparente à une chute ou à une spirale ? En bref, quel est votre imaginaire du temps ?

Giuseppe Penone : Dans mon travail sur la croissance des arbres, j’utilise le temps, c’est impératif. Notre conception du temps vient sûrement de notre cœur, de notre respiration. Notre vision du temps est anthropomorphe. L’arbre a déjà un temps, il s’agit d’une dimension complètement différente. Je dirais presque qu’il dispose d’une propre conception du temps ; dans tous les cas, ce temps est très différent du nôtre. On peut calculer le temps de l’arbre selon notre conception. Peut-être que pour lui, chaque saison est comme un souffle ; il doit respirer car il sait qu’il produira du feu. Peut-être que toutes les choses partagent une même conception du temps, ou peut-être qu’elles vivent vraiment le même temps, ou non. Il n’est pas certain qu’une pierre ait la même conception du temps qu’un animal. Bien sûr, il ne s’agit pas de donner une âme à chaque chose, mais de leur conférer une valeur. Si on dit que l’homme a la même valeur qu’un morceau de bois, ou un truc du genre, il est alors possible d’admettre qu’un morceau de bois a la même valeur qu’un homme ; la relation est alors paritaire ; c’est beaucoup plus simple.

G.L. : La conception du temps qui émane de votre œuvre est plutôt archaïque. Il ne s’agit évidemment pas d’un temps moderne, d’un temps de la vitesse. Peut-on dire que pour vous, le temps est une ligne riche et complexe ? Selon vous, votre perception subjective du temps n’est jamais liée à l’idée de la mort ?

Giuseppe Penone : J’essaie d’éviter de cette association. En fait, la mort ne peut être un problème, c’est la simple transformation des choses. La vie est extraordinaire et peut-être que la mort l’est aussi. J’ai vu mourir des personnes et si elles souffrent, lors du trépas, il émane d’elles comme un sentiment de bien-être, de sérénité. Comme les cellules luttent pour survivre, lorsque cette lutte prend fin, la matière plonge probablement dans une sorte de bien-être. Le problème réside dans le seul fait de l’accepter ou non. C’est ça le drame. Si nous ne sommes pas capables de penser de cette façon, on peut devenir fou et se rendre à l’église tous les jours. Par ailleurs, je ne sais même pas si le temps est la seule dimension de la vie, s’il constitue un paramètre absolu. Certes, il y a une différence entre une journée et une heure ; chaque parcours peut être défini de façon temporelle. Mais cette vision est trop limitée.

G.L. : S’il existe un temps autre que « notre temps », il faut alors tenir compte de la dimension cosmique : pourquoi votre travail porte-t-il exclusivement sur la terre ? Pourquoi votre imaginaire est celui de la terre, de la base ?

Giuseppe Penone : Je ne me pose pas la question. Mais je peux vous répondre ceci : On peut voir les étoiles, mais pour comprendre ce qu’elles sont, il faudrait les toucher. En effet, comme je l’ai déjà dit, la vue peut être source de tromperie, le toucher beaucoup moins. C’est aussi pour cette raison que nous envoyons des satellites sur les étoiles, afin de vérifier ce qu’elles sont vraiment. Même les années-lumière n’ont jamais été mesurées. Ce sont des conventions. Bien sûr, le toucher s’appuie sur la convention du regard, mais il défie le corps. Je me considère sculpteur car mon travail porte sur la sensation tactile. Je veux toucher les choses au nom de la sensualité de la matière, en fonction de la compression de la forme, car bien sûr la vue, le regard est primordial. Il existe un temps de conversion du regard qu’on ne peut quantifier. Et il existe probablement aussi un temps lié au parcours du regard, ce temps qui s’écoule afin de permettre à la lumière au loin d’atteindre l’œil. Mais je ne suis sûr de rien.

G.L. : Oui, il existe un temps du regard et il est mesurable. Il s’agit d’examens médicaux visant à vérifier si l’œil réagit de façon adéquate ; lorsqu’on observe un temps de retard, on peut alors le quantifier.

Giuseppe Penone : Le temps est semblable à la feuille qui grandit. Dans certaines de mes œuvres, j’avais associé l’idée de la forme de l’arbre à celle de l’œil. En effet, l’arbre dispose ces feuilles pour capture la plus grande quantité possible de lumière, puisque c’est grâce à elle, qu’il vit. Il présente donc une structure comparable à la forme de l’œil. Le fond de l’œil est sphérique. Si l’on observe attentivement les arbres, on se rend compte que la plupart d’entre eux sont sphériques. Il s’agit de la simple observation d’une forme, c’est une association possible. D’une part, l’idée de l’œil comme structure faite pour capturer la lumière, de l’autre, cette forme, la forme de l’arbre, faite pour capturer la lumière. Ce sont de simples observations de la nature. Cette présentation de la branche comme équivalent de l’œil, que j’ai placée au cœur des œuvres exposées au musée de Nîmes, rend cette notion de temps, à l’instar de celle de la propagation du regard, semblable à la propagation de la feuille de l’arbre. C’est une sorte d’analogie.

G.L. : Cependant, dans votre exposition à Nîmes, on retrouve pour la première fois, dans le cristal de roche à l’intérieur des livres, un élément culturel. Les livres n’étaient pas choisis au hasard, bien au contraire. Parmi les auteurs, on retrouvait Mircea Eliade, ou Gaston Bachelard, le théoricien de l’imagination matérielle. Peut-on citer des livres comme vos ouvrages de référence ?

Giuseppe Penone : Non. Je voulais simplement illustrer la cristallisation du bois. Il s’agissait d’une simple analyse du livre en tant qu’objet. Le livre comporte des feuilles qui se composent de cellulose. Si l’on observe un livre de biais, on remarque que les lignes de ses pages lui confèrent une apparence plus proche de celle du bois. Il se compose en partie de la même matière et présente presque la même structure. C’est en son sein que nous trouvons une cristallisation de la pensée. Par conséquent, en réalisant ce presse-papiers en cristal, j’ai cristallisé une matière qui, à l’origine, est organique. Je voulais présenter un choix de livres, même si je ne les connaissais pas. Certes, j’en apprécie certains, quelques-uns revêtent un intérêt mineur tandis que d’autres sont plus importants. Les livres que j’avais demandés – j’avais une petite idée de ce que je voulais sur ce point – n’étaient pas disponibles. J’ai demandé qu’on trouve ces livres et qu’on les achète afin de les intégrer dans ce travail. Les recherches ont bien été faites et j’ai récupéré certains livres mais pas tous. L’idée générale était de regrouper des livres de poésie, car la conception de lecture dans la poésie est moins hiérarchique que dans la réalité. Elle s’approche davantage d’une idée animiste, une idée de parité entre les différents éléments de la nature. Mais, par la suite, j’ai modifié l’œuvre : j’ai retiré l’objet « livre » afin d’ajouter du tissu à côté, en le repliant comme un livre et en insérant le dessin en son sein. Le tissu semble plié plusieurs fois et sur le côté, on peut lire le nom de l’auteur, Rimbaud, je crois, et une poésie est brodée au fil blanc sur un fond blanc. J’ai fait la même chose avec d’autres livres. Dans mes œuvres les plus récentes, on trouve même des objets suspendus. J’ai fait faire des cristaux à partir de morceaux de bois brisés en deux. Pour créer le cristal, j’ai utilisé le silicium. Le carbone devient silicium, élément à la base de la chimie organique, végétale, en opposition au monde minéral. Au centre du presse-papiers, qui n’est qu’un morceau de bois brisé en deux, j’ai inséré des thèmes et des branches émiettées et, sur le bord du pli du tissu, on peut lire le nom d’un poète ou d’un écrivain, ainsi que le titre de son œuvre. À Nîmes, j’avais utilisé des livres, puis j’ai vu que cela ne fonctionnait pas bien et j’ai donc changé : ce n’était que des objets. Maintenant ce sont des œuvres. J’ai fait évoluer mon travail, j’ai fait des cadres avec le dessin.

G.L. : Deux autres œuvres, parmi celles que vous avez exposées à Nîmes, étaient très belles. Celle du crâne qui est reproduit dans une série en expansion et celle du tronc d’arbre creusé comme un canoë, et où l’eau semble s’écouler dans un circuit dont on ne voit ni le début ni la fin.

Giuseppe Penone : Le morceau de cerveau, du crâne, naît de la possibilité d’établir une analogie entre le cristal et la lumière. Lorsqu’elle pénètre dans le cristal, il ne se produit aucun phénomène de dispersion ; la lumière est transmise directement et de façon parallèle. C’est le principe des filtres optiques qui transmettent aussi des informations, comme l’électricité. Il existe une relation analogique avec le cristal, qui agit tel un transmetteur de messages. J’ai associé la moelle épinière à un végétal, une branche. Mais il est impossible d’obtenir une branche à partir de la forme authentique du crâne. Alors, j’ai commencé à créer un crâne plus grand pour obtenir des proportions correctes entre l’arbre, le cristal et le volume du crâne. J’ai réalisé plusieurs passages de la même forme selon le rythme d’une progression plus ou moins mathématique. Mon seul objectif était toutefois d’illustrer l’idée des différentes possibilités.

G.L. : Et l’œuvre de l’eau qui coule dans le tronc d’arbre vidé ? S’agit-il de la miniaturisation d’un cycle de la nature ?

Giuseppe Penone : Non. Je voulais que l’eau s’écoulant dans un circuit fermé symbolise un cycle. Le cristal était censé incarner une verticalité de l’eau et, un peu comme pour la glace, une solidification symbolique. Il existait alors une relation entre l’horizontalité de cette eau et la verticalité des choses. Le mouvement de l’eau était nécessaire afin de conférer une certaine vitalité à l’objet et ce, pas seulement pour remédier au problème de miroir lié à toute étendue d’eau immobile. Puis, nous avons ce trou dans l’arbre car le bois de l’arbre est souvent utilisé pour transporter l’eau, etc. Lorsqu’on crée une œuvre, c’est parfois très compliqué mais ce qui compte c’est la synthèse. Dans cet exemple, l’écorce est à l’intérieur de l’arbre. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais l’écorce est sur le trou. La lecture de l’œuvre est ainsi plus compliquée. Mais c’est ce que je voulais : un arbre dont l’écorce n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur, et une eau vibrante. C’est ainsi que j’ai trouvé cette solution.

G.L. : Je crois que par rapport à votre arbre creusé, qui est une de vos œuvres les plus connues, vous avez expliqué votre parcours en employant la formule « faire un geste végétal ». Pourquoi parlez-vous de geste ?

Giuseppe Penone : Il s’agit d’un geste végétal car le sens de mon travail réside dans cette approche. Prenons mon travail sur un arbre : Face au bois, à la forme de l’arbre fixée dans le bois, j’ai, en tant qu’être animal, éliminé le bois pour retrouver la forme de l’arbre. J’ai accompli un geste, j’étais actif. Lorsque sa croissance est entravée, le végétal ne fait que s’adapter aux éléments. Si le corps de l’arbre est dur, il ne se rompt pas. Il peut se rompre sous l’effet de son mouvement mais à l’origine, la structure a pour volonté d’englober l’élément. Il ne s’agit pas de rupture, mais d’adhérence. En ce qui me concerne, j’avais réalisé une série de travaux dans laquelle j’avais choisi d’exécuter une sculpture, dont j’avais touché certaines parties. J’ai laissé une trace de doigt, un geste similaire à celui du végétal producteur. Ensuite, j’ai rempli le vide du doigt par de la cire et j’y ai coulé du bronze. J’ai ainsi obtenu une espèce d’écorce qui représentait le volume négatif de la forme. Ensuite, j’ai laissé pousser la végétation dans cette forme. Dans ce cas, le végétal était actif et l’ombre de l’animal, passif, car l’un était le contraire de l’autre. Le travail que l’arbre fait sur la main est un peu similaire.

G.L. : Vous travaillez facilement dans trois domaines : l’objet, le texte et le dessin. Certains de vos textes sont très poétiques. Comment s’articulent entre elles ces trois activités ?

Giuseppe Penone : Je travaille toujours avec l’idée de l’image : le souffle, l’empreinte, … Ensuite, je dois élaborer une réflexion : que dois-je faire pour concentrer l’image, éliminer tout élément susceptible de générer une certaine confusion ? Pour m’acquitter de cette tâche, je me sers de l’écriture car c’est elle qui m’apporte l’aide la plus précieuse. Grâce à l’écriture, je définis l’idée générale. Pour l’instant, par exemple, je travaille sur l’ombre – idée qui pourrait s’avérer très banale – l’ombre que l’on associe à quelque chose de négatif, ou alors à la fraîcheur, ce qui peut être aussi bien positif que négatif. On peut aussi associer l’ombre à l’idée de cendres.

G.L. : Pour moi, l’association que vous faites entre ombre et cendres renvoie à la fameuse silhouette d’Hiroshima, une personne complètement brûlée et dont il ne reste qu’une ombre. C’est la chaleur qui dessine l’ombre.

Giuseppe Penone : En effet, il existe un lien entre l’ombre et les cendres. J’ai rédigé des articles à ce sujet puisque je travaille sur ce point. C’est simple. Vous, vous avez pensé à Hiroshima. L’ombre est ressentie comme un élément très négatif mais moi je ne veux pas produire quelque chose de négatif. Pour définir l’image, je dois travailler sur le concept. Cela m’aide à réfléchir sur tous les aspects car je pourrais tomber facilement dans la banalité ou dans la dimension négative de l’idée. Je n’exclus pas l’aspect négatif, qui peut être intéressant. Mais ce que j’essaie d’éviter par-dessus tout, ce sont les piétismes ou la rhétorique qui peuvent subsister dans un travail. Je m’efforce d’éliminer les éléments qui, revêtant une connotation symbolique ou culturelle importante, risquent de dénaturer l’idée même de l’œuvre. En effet, on peut aussi relier l’ombre à l’idée de la mort. Je peux aussi réaliser une sculpture très innovante, en inventant une image donnée, alors que pour une autre personne, l’idée de la mort viendra tout balayer. En outre, je dois penser, par exemple, au matériau avec lequel je réaliserai l’œuvre. Je peux créer des associations très différentes entre les matériaux ; je peux prendre une direction ou une autre. Dans ce cas, le texte est préparatoire, il permet de fixer peu à peu l’image. Il en va de même pour le dessin qui, parfois, n’est qu’un projet.